अगर पैसों को अपने पास ही रखेंगे तो सालों बाद भी वो उतना ही रहेगा जितना अभी है लेकिन अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसके मूल्य का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे वित्तीय बाज़ार में लेकर आना ही पड़ेगा।

हम इस लेख में हम वित्तीय बाज़ार (Financial Market) पर सरल और सहज चर्चा करेंगे एवं इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे।

नोट – अगर आप शेयर मार्केट के बेसिक्स को ज़ीरो लेवल से समझना चाहते हैं तो आपको पार्ट 1 से शुरुआत करनी चाहिए। अगर वो समझ चुके है या सिर्फ वित्तीय बाज़ार को ही समझना है तो फिर जारी रखें।

आसान भाषा में कहें तो ऐसी जगह जहां पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-बिक्री हो बाज़ार कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में पैसा (Money) एक सर्कल में घूमता रहता है। पैसा तो एक निश्चित मात्रा में ही होता है, वहीं घूम कर कभी इसके पास तो कभी उसके पास आ जाता है।

इस व्यवस्था में सब को कुछ न कुछ प्रॉफ़िट चाहिए होता है। और ये प्रॉफ़िट आता कैसे है? जब हम जितना निवेश करते हैं उससे अधिक प्राप्त करते हैं तो प्रॉफ़िट होता है। अब हम कहीं निवेश करेंगे तभी तो प्रॉफ़िट होगा, कोई बेचेगा और कोई दूसरा उसे खरीदेगा तभी तो प्रॉफ़िट होगा। ये सब काम हम जहां करते हैं उसी को तो मार्केट कहते हैं। इसी बाज़ार में अगर वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय (Exchange) और निर्माण (creation) होने लगे तो उसे ही वित्तीय बाज़ार कहा जाता है।

वित्तीय बाज़ार, वित्तीय परिसंपत्तियों के विनियम एवं निर्माण का बाज़ार है। यह बचतों को सर्वाधिक उत्पादक उपयोगों में गतिशील करने में और वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्य खोजने में मदद करता है।

आसान भाषा में इसे इस तरह से समझ सकते हैं- आप किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचिए वहाँ पर दो प्रकार के लोग आपको मिल ही जाएँगे। एक तो वे लोग होंगे जिसके पास अतिरिक्त पैसे है, और दूसरे वे लोग होंगे जिसे पैसों की जरूरत है। इन दोनों समूहों के बीच लेन-देन सम्पन्न कराने में जो बाज़ार मदद करता है, उसी को वित्तीय बाज़ार (Financial Market) कहते हैं।

लेन-देन तभी तो होगा जब दोनों पक्षों को किसी न किसी प्रकार का फायदा हो। जाहिर है जो पैसा देगा उसे या तो ब्याज चाहिए होगा या बिज़नस में हिस्सेदारी, तो उसका फायदा उसे उस रूप में मिल जाएगा। वहीं जो पैसा ले रहा है वो कुछ ऐसा करेगा जिससे कि उसे प्रॉफ़िट हो, जैसे कि वो बिज़नस कर सकता है या उसे बढ़ा सकता है।

◼ ये जो वित्तीय बाज़ार है ये संगठित (Organized) भी हो सकता है और असंगठित (Unorganized) भी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी साहूकार से पैसे लेता है तो ये असंगठित हुआ क्योंकि ये किसी खास नियम-कानून के दायरे में नहीं आता है। वहीं जो लेन-देन किसी खास कानून के दायरे में रहकर सम्पन्न होता है संगठित वित्तीय बाज़ार (Organized financial market) कहा जाता है।

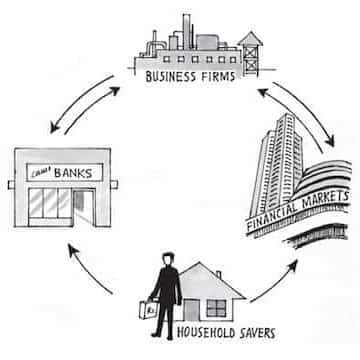

नीचे दिये गए तस्वीर के माध्यम से वित्तीय बाज़ार को आसानी से समझा जा सकता है कि ये किस तरह से काम करता है।

यहाँ पर दो प्रकार के प्रक्रम को देख सकते हैं, जिसके द्वारा पैसों का विनिमय हो रहा है- (1) जिस व्यक्ति के पास अधिशेष (Surplus) पैसा है वो इसे बैंक में रख सकता है। बैंक उसी पैसे को ऋण के रूप में किसी कंपनी को दे देगा, वो कंपनी उससे अपना बिज़नस बढ़ाएगा, नई परिसंपत्तियों का निर्माण करेगा और अंत में ब्याज सहित उस पैसे को बैंक को लौटा देगा। बैंक ब्याज में मिले पैसों में से कुछ उस व्यक्ति को देगा जिसने पैसा जमा कराया था। इस तरह से बाज़ार चलता रहेगा।

(2) जिस व्यक्ति के पास अधिशेष (Surplus) पैसा है, वो इसे वित्तीय बाज़ार के माध्यम से उसी कंपनी को दे सकता है। कंपनी को पैसा मिल जाएगा और पैसा देने वाले व्यक्ति को उसके बदले कंपनी का कुछ शेयर मिल जाएगा। जिस अनुपात में कंपनी ग्रो करेगी उसी अनुपात में उस व्यक्ति के शेयर का दाम भी हो जाएगा।

यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि बैंक एवं वित्तीय बाज़ार एक माध्यम का काम कर रहा है और बचतकर्ताओं या निवेशक को विकल्प प्रदान कर रहा है कि वे कहाँ से अपने बचत को ग्रो करना चाहते हैं।

वित्तीय बाज़ार (Financial markets) निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करते हैं;

(1) बचे हुए पैसों को गतिशील बनाना तथा उन्हे अधिकाधिक उत्पादक उपयोग में लगाना – जहां बचतकर्ता का पैसा ठहरा हुआ होता है उसमें कुछ वृद्धि नहीं हो रही होती है; वित्त बाज़ार उसे गतिशील बनाता है। और बचतकर्ता को इस बाज़ार का हिस्सा बनने के लिए ढेरों अच्छे विकल्प प्रदान करता है। इस तरह से उसका अधिशेष (surplus) पैसा किसी उत्पादक काम का हिस्सा बनता है जिससे कि नए संसाधनों का निर्माण संभव हो पाता है।

(2) मूल्य तय करने में मदद करना – जिस तरह से मांग और पूर्ति का सिद्धांत बाज़ार में वस्तुओं या सेवाओं की कीमत तय करने में मदद करती है उसी तरह से जब यहाँ भी लेन-देन जैसी परस्पर क्रिया होती है तो उन वित्तीय परिसंपत्तियों की कीमत तय करने में मदद मिलती है जिसका इस विशिष्ट बाज़ार में व्यापार किया जाना है।

(3) वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु तरलता उपलब्ध कराना – वित्तीय बाज़ार एक वित्तीय परिसंपत्ति को आसानी से बेचने व खरीदने को सुगम बनाता है और उसे तरलता प्रदान करता है। इससे होता ये है कि वित्तीय परिसंपत्तियों को आसानी से नगद में परिवर्तित करने में मदद मिलता है।

(4) लेन-देन की लागत को घटाना – अगर वित्तीय बाज़ार न हो तो आप सोच सकते हैं उसी लेन-देन को करने में कितने समय और धन की बर्बादी हो सकती है। कहाँ बेचे, किसको बेचे आदि जैसे समस्याओं को वित्तीय बाज़ार समाप्त कर देता है और विभिन्न प्रकार के जरूरी जानकारी को एक जगह उपलब्ध करवा देता है।

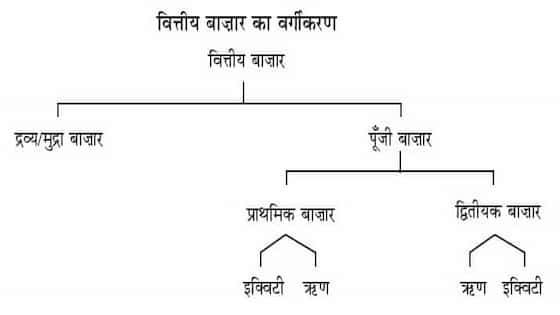

वित्तीय बाज़ार को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है – 1. मुद्रा बाज़ार (Money Market) 2. पूंजी बाज़ार (Capital Market)।

वित्तीय बाज़ार का ऐसा भाग जहां कम समय के लिए लेन-देन होता है। यानी कि एक वर्ष से कम तो उसे मुद्रा बाज़ार (Money market) कहा जाता है और यदि 1 वर्ष से अधिक लंबे समय के लिए लेन-देन होता है तो उसे पूंजी बाज़ार (Capital market) कहा जाता है।

मुद्रा बाज़ार (Money market) और पूंजी बाज़ार (Capital market) दोनों को अलग-अलग लेख में कवर किया गया है। हालांकि शेयर बाज़ार मुख्य रूप से पूंजी बाज़ार से संबंधित है लेकिन फिर भी बेहतर समझ के लिए पहले मुद्रा बाज़ार (Money market) को अवश्य समझें।